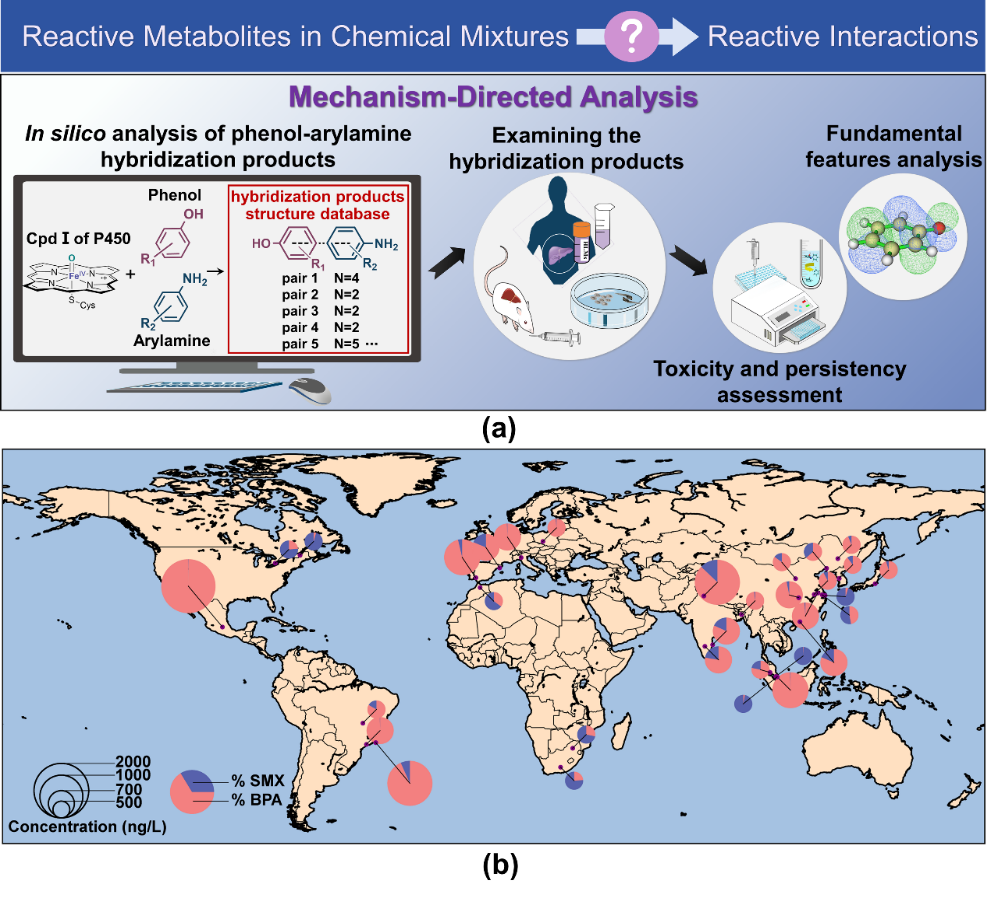

图1 全球地表水体中双酚A与磺胺甲恶唑共存分布及P450介导的交叉耦合反应机制

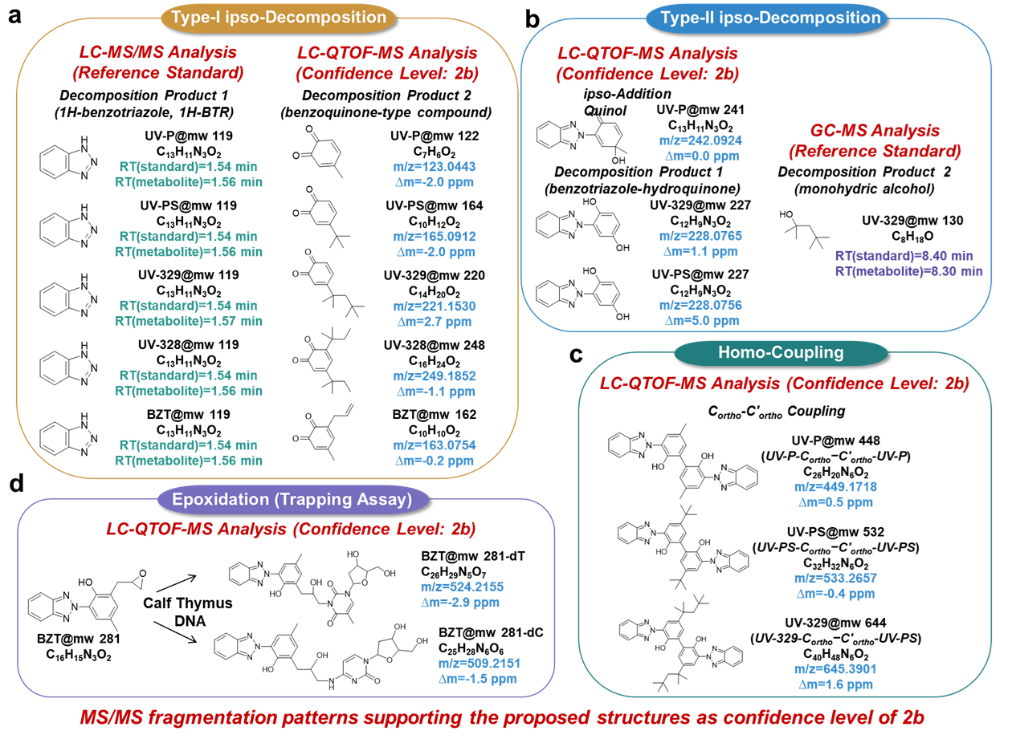

图2 苯并三唑类紫外稳定剂在人体肝脏微粒体代谢中产生的新型产物质谱分析

近日,我校环境与测绘学院程诗洋副教授在新污染物环境行为与健康风险研究方面取得系列重要进展,其研究成果连续发表于环境与生态领域顶级期刊《Environmental Science & Technology》与环境健康领域顶级期刊《Environment International》。该系列研究系统揭示了常见污染物在生物体内经代谢转化后生成新型高毒性产物的机制,为完善新污染物风险评估体系提供了关键科学依据。

在全球化学污染物日益复杂的背景下,酚类与芳香胺类化合物因其广泛存在、难降解性及潜在生态健康风险备受关注。尽管它们在环境中常共同出现,传统研究却多将其视为独立个体,忽略了混合暴露下的相互作用。研究团队发现,人体内广泛存在的细胞色素P450酶能像“生化反应器”一样,驱动双酚A(BPA)与磺胺甲恶唑(SMX)等典型污染物发生“交叉耦合”,形成全新的杂交化合物。这些新型污染物不仅具有更强的环境持久性,其内分泌干扰毒性更可达母体化合物的上百倍,突破了传统化学混合物风险评估的认知边界。该成果于2025年10月18日在线发表于《Environmental Science & Technology》(https://doi.org/10.1021/acs.est.5c08819),研究首次鉴定出的四类酚-胺偶联产物结构数据均已公开注册于国际权威化合物数据库PubChem(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/172643731),为全球范围内相关代谢物的鉴定与风险追踪提供了关键数据支撑。

研究还进一步聚焦于日常生活中广泛使用的苯并三唑类紫外稳定剂(BZT-UVs)。通过“机制导向分析”研究策略,结合计算模拟与实验验证,首次系统揭示了该类物质在人体代谢过程中可被转化为多种高毒性产物,包括强效抗雌激素二聚体、具有遗传毒性的环氧化物以及高迁移性污染物1H-苯并三唑。其中,UV-P稳定剂形成的二聚体在小鼠体内成功检出,其抗雌激素活性高达母体化合物的60倍。该研究明确指出,当前基于母体化合物的风险评估体系存在显著局限,代谢转化产物的毒性效应亟需被纳入未来环境监管与健康风险评价框架。相关成果于2025年10月27日在线发表于《Environment International》(https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109887)。

上述系列研究由我校环境与测绘学院程诗洋副教授作为第一作者,季力教授全程参与,并联合卢森堡大学Emma L. Schymanski教授、曼彻斯特大学Sam P. de Visser教授、波兰罗兹工业大学Piotr Paneth教授等国际知名学者共同完成。研究团队主要成员还包括本院博士生金玲敏、刘顺、韩烨,以及硕士生马菊晨、苏丽静、孔垂源等。此外,研究还得到浙江树人学院葛泯彤老师在质谱分析方面的重要技术支持。